痩せるという化学反応 〜エネルギー代謝 糖〜2

エネルギー代謝を理解する上で重要な物質にアデノシン3リン酸(ATP)があります。ATPはアデノシンという物質にリン酸が3つも結合した歪な形をしています。

画像の左側にあるP(リン)とO(酸素)のついた化合物がリン酸です。

リン酸基の数によってアデノシン2リン酸(ADP)やアデノシン1リン酸(AMP)になったりします。

このリン酸基の数がそのままエネルギーの量を示していて、ATPは充電満タン状態。ADPやAMPは電池が消耗した状態になります。酸化還元の概念で表すとATPは最も還元された状態、AMPはもっとも酸化された状態になります。

このATPはエネルギーの通貨と言われており、全てのエネルギーの取り込みはこのADPをATPに還元する反応となります。

ATPはエネルギーを必要としている器官まで流れつき、そこで自身のリン酸とエネルギーを放出しADPになることによって、エネルギーを器官に渡します。

つまり口から摂取したエネルギーを直接器官に渡すのではなく、ATPという電池を充電し、各器官はその電池をつかうことによってエネルギーを消費する仕組みになっています。

それでは実際の体内での糖の代謝を見ていきます。

グルコースは腸から吸収されて血液に溶け込みます。そして必要に応じて細胞内に取り込まれ、その細胞内でエネルギーを取り出され、ADPをATPに還元する化学反応経路に乗せられます。

経路は大きく分けて3つあり、それぞれ

・解糖系

・クエン酸回路

・電子伝達系

と呼ばれています。

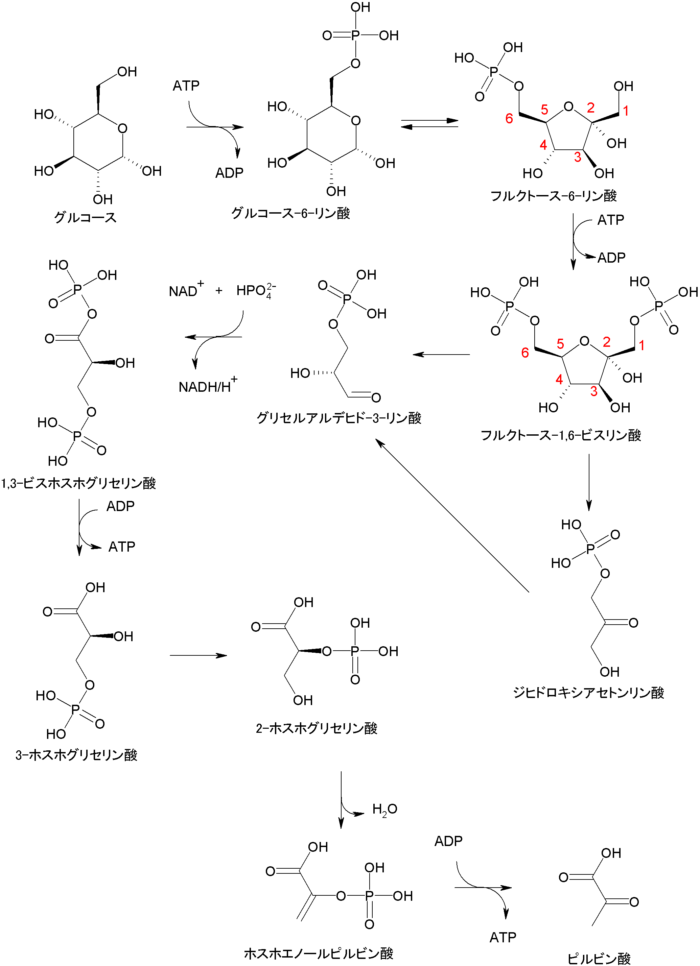

まず解糖系から見ていきましょう。

解糖系の役割はグルコースに素早く化学反応を起こし、二つのピルビン酸という次の化学反応に用いる物質に変換することです。

ピルビン酸まで生成する際に電池であるATPをグルコース1分子あたり、2分子生成できます。これはのちに紹介する電子伝達系に比べると非常に非効率ではあるのですが、反応が早いという点で脳や筋肉のエネルギー代謝の大半を担っている重要な反応になります。

また、化学反応は各段階で酵素により誘導、促進されており、フラスコ内でこの反応を起こそうとすると工場一個分の大きさを有する反応路が必要になると言われています。

このようにグルコースはまず解糖系で2つのピルビン酸という物質に変換されます。

グルコースから変換されたピルビン酸は続いてクエン酸回路という化学反応に移っていきます。

回路と呼ばれている理由ですが、化学反応の末に最終的に生成されるオキサロ酢酸に、グルコースから生成したピルビン酸を反応させることでもう一度クエン酸を合成することで、化学反応が図のように回路として回っていることに由来します。

また、この回路には一部クエン酸やアセチルCOA、コエンザイムQ10など少し聞き馴染みのある化合物名も登場します。

この仕組みの解明はノーベル賞を受賞するほどで、非常に精巧な化学反応の制御がなされており、生命の神秘の一部だとも言えます。

この回路の役割、ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド(NAD+)という物質を還元し、NADHとすることで、次のミトコンドリア内で行われる、電子伝達系という体内で最もエネルギー(ATP)を生成する化学反応に橋渡しをすることです。

一方で、今回痩せるという観点でこの反応を眺めた時に最も重要なのが、ピルビン酸からアセチルCOAに、D-イソクエン酸からαーケトグルタル酸に、αーケトグルタル酸からスクシニルCOAに変換される時にCO2が排出されることです。後にその理由を説明しますが、痩せるという化学反応は、まさにこの瞬間に起こっていると言えます。

また、タンパク質のエネルギー代謝、脂肪のエネルギー代謝が直接関わってくるのもこのクエン酸回路であり、まさにクエン酸回路を制するものがダイエットを制すると言っても過言ではありません。

クエン酸回路の特徴は、酵素で制御された可逆反応が多いという点です。これはつまり、クエン酸回路内の物質が多くなると、反応が進みやすくなるということです。

つまりグルコースを摂取してピルビン酸が増える、クエン酸を飲み物から摂取するなどすることによってクエン酸回路の反応が促進され、エネルギーがATPとして体内に作られていきます。クエン酸が疲れに効くと言われる所以はここら辺にあるのかもしれません。

次はさらりと電子伝達系とその他のエネルギー代謝について説明していきます。