痩せるという化学反応 〜エネルギー代謝 脂肪〜1

それではいよいよ脂肪の代謝を見ていきましょう。

そもそも体内の脂肪とはなんぞやという話から。

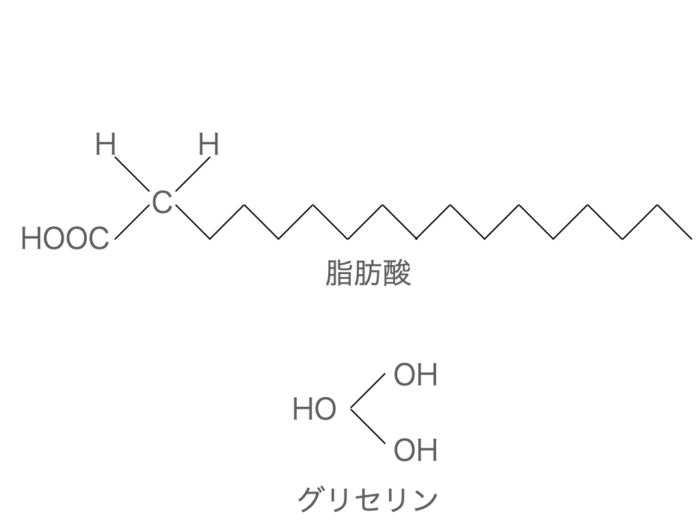

脂肪と呼ばれるものの材料は、脂肪酸と呼ばれる炭素が16~20個繋がった物質とグリセリンの化合物です。

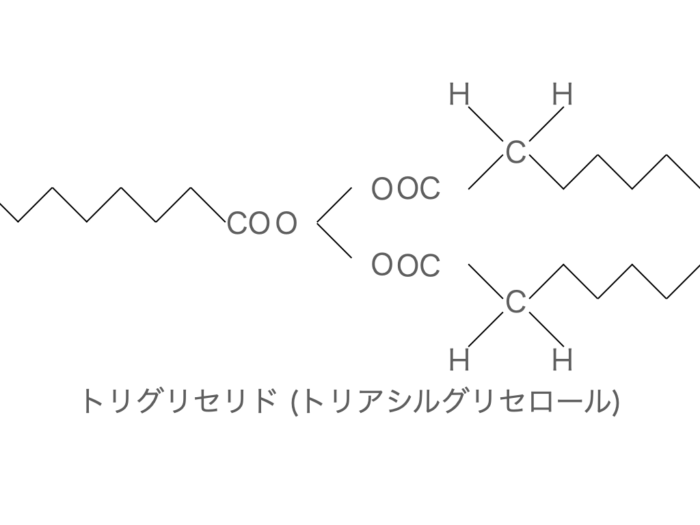

これら脂肪酸3個とグリセリンと呼ばれる物質と結合し、トリグリセリド、またはトリアシルグリセロールと呼ばれる物質を形成します。

(トリは3という意味。グリセリドはグリセリンが語源です。アシル期は脂肪酸の骨格という意味)

トリグリセリドの状態では非常に水に溶けにくくなるため、体内で脂肪という形でその場に蓄えることができるようになります。

健康診断で似たような項目にコレステロールというものがあります。この物質も水に溶けづらくトリグリセリドと同様に動脈硬化の原因となるものです。

しかし、コレステロールはステロイド骨格を持つ化合物であり、ホルモンや胆汁酸の材料となるもので、エネルギーには変換されません。トリグリセリドとは似て非なるものです。

脂肪酸の部分には飽和脂肪酸としてパルミチン酸、ステアリン酸、不飽和脂肪酸としてオレイン酸、リノール酸、リノレン酸などがあります。またトリグリセリドにはなりませんが、さらに不飽和基がついた脂肪酸として、ドコサヘキサエン酸(DHA)やエイコサペンタエン酸(EPA)、ω3脂肪酸などがあります。

不飽和脂肪酸は20個程度連なる炭素骨格に還元された二重結合が導入されます。還元されているということは、他の酸化された物質を還元する力を有しますから、体内の酸化物を還元することで抗酸化作用を有すると言われています。

またDHAやEPAは脳神経を作る材料に使われていることから、食べると頭が良くなると言われていました。摂取物はそのまま体内の構造にならないことはタンパク質の項で説明した通り。

脂肪は不溶性という性質から体内の一部にとどまり続けることができます。また、水分を含まないことから非常に軽量で、重量あたりのエネルギー効率が非常に良い物質でもあります(1gあたり9kcal)。さらに、水分を含まないことで熱伝導率も悪く、温度を通しづらくなるために、体温の保温にも適しています。さらにさらに柔らかく衝撃も吸収するので、外力から内臓を守ってくれる存在でもあります。

そう、食糧に乏しく、雨風凌げない野生の動物にとって、脂肪というのはなくてはならない一人4役も5役もこなす万能物質であるわけです。

それがこと現代社会においては、せっせと身体は余剰分のカロリーを脂肪として蓄え、シルエットを破壊し、血管に動脈硬化などを引き起こす悪者になってしまったのです。

一度ついた脂肪がどのように体外に排出されるかを知るのは、体内でどのように脂肪が代謝されるのか理解することが非常に重要です。

今回は脂肪の概念的なお話にとどまりましたが、次回は実際の体内での化学反応を説明しながら、脂肪の代謝について説明したいと思います。

次回に続く